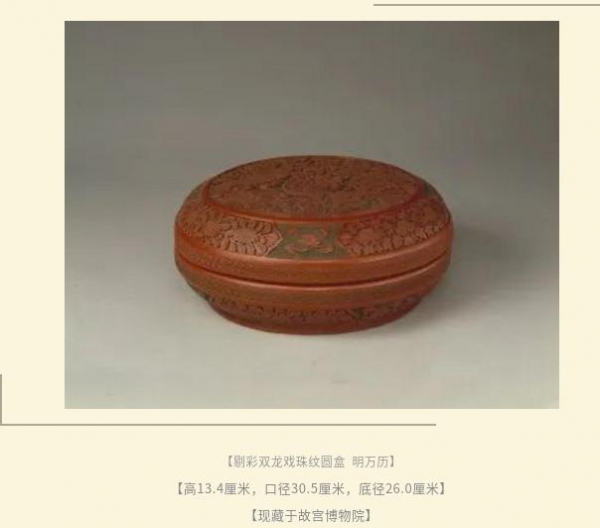

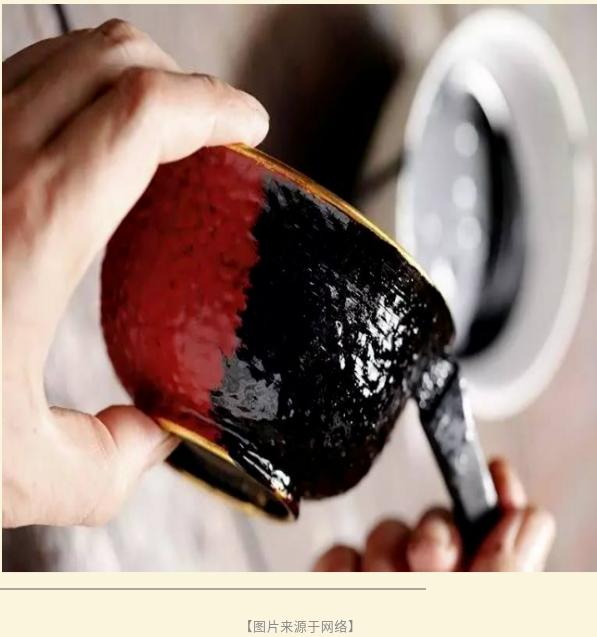

所谓“漆器”是指采用天然漆或者经过精制加工的天然漆所涂饰的器物,其被涂饰漆的胎骨可以多种多样,包括木胎、夹纻胎、布胎、竹胎、金属胎、陶胎、皮胎等。

“漆器”这一称谓较早的见于《汉书·禹贡传》,书中说到“三工官官费五千万”,如淳作注:“《地理志》河内怀、蜀郡成都、广汉皆有工官。工官,主作漆器物者也。”意思是说,《汉书·禹贡传》中所记载的“三工官”在《地理志》中有更加详细的解释,这就是河内怀、蜀郡成都、广汉三个地方管理手工业的官职,他们是主要从事漆器生产的人。汉代还将漆器称为“木器髹(xiu)者”“扣器”“纻器”等。

将提炼后的漆液涂在各种器物的表面,制成日常器具和工艺品,这样的技术并不复杂,因为我们的祖先很早就懂得制造和使用漆器。漆器是中国古代在化学工艺及工艺美术方面的重要发明。经过数千年的发展、丰富和完善,漆器已经成为举世瞩目的珍贵工艺品。这与漆器的轻灵、坚固、耐用以及易于装饰的特性是分不开的。

中国古代是何时开始制作和使用漆器的?直接与漆器有关的最早文献是《韩非子·十过》,其中有记载:“尧禅天下,虞舜受之。作为食器,斩山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,以为食器,诸侯以为益奢,国之不服者十三。舜禅天下而传之于禹,禹作为祭器,墨染其外,而朱画其内……”说明夏代之前的尧舜时期就已经用漆器作为饮食的器具了,并且从文中可以看出,这在当时是十分奢侈的事情,因而引起诸侯不满。

明代嘉靖、隆庆年间,新安(今安徽黄山)名匠黄成撰写了一部关于漆器的专著《髹饰录》,是介绍关于古代髹器工艺的一本十分有价值的著作,也是现存唯一的一部古代漆工专著,在现在来看仍有非常重要的影响。明代末期天启年间的漆器名手杨明在为该书所写的序言中说:“漆之为用也,始于书竹简,而舜作食器,黑漆之。禹作祭器,黑漆其外,朱画其内,于此有其贡。周制于车漆饰愈多焉,于弓之六材,亦不可阙。皆取其坚牢其质,取其光彩于文也。……”最初使用生漆是用于竹简的,大概能起到防虫、防腐的作用,利于保存。舜禹时代已经在食器和祭器上面涂漆,距今大约四五千年。经考古发掘证明,早在七千多年前新石器时代的河姆渡文化遗址中,就发现了原始先民使用的漆器,更是令人惊异不已。

汉代青海的土著居民是西羌部族。由于西羌人“所居无常,依随水草。地少五谷,以产牧为业。”(《后汉书·西羌传》)至少从目前考古来看,青海汉代还没有发现有漆树种植的记载。但青海的临省甘肃、陕西、四川等地都有种植漆树的记载,因此为青海漆艺提供了资源支持。青海是中原通往西域、吐蕃的重要交通通道,河西走廊南面的羌中道是当时通向西域的一条重要辅道。汉代青海“南接蜀、汉徼外蛮夷,西北接鄯善、车师诸国。”(《后汉书·西羌传》)独特的地缘为青海运输中原大漆和漆器提供便利的交通条件。所以,青海漆器制作原料或部分漆器可能来源于中原、巴蜀等地。

考古发现,青海漆器出土数量较多的是在青海东部的河湟地区汉代墓葬中,其漆器以木胎为主,可见至汉代随着“汉风西渐”,内地漆器工艺已传至青海地区,并为当地人所掌握。

青海汉代出土漆器器型主要有漆盌(同“碗”)、木食奁、案、耳杯、盘、碗、牛车模型、镇墓兽、簪、梳、篦、条板等。按照功能划分,大致有四类,分别是:生活饮食器,如漆盌、木食奁、案、盘、耳杯、碗等;梳妆用具,如簪、梳、篦等;生活生产用具,如条板等;明器有镇墓兽、牛车模型等。

青海考古发掘出的大量汉代漆器作为较为奢侈的生活用品在当时当地广为流传,它不仅能反映出青海地区漆器手工业的发展,也能反映出相关手工业的兴盛以及经济发展状况,是研究青海汉代手工业及其历史文化当之无愧的“活教材”与“活化石”

Copyright 2010 daimiao.cn. All rights reserver. 备案号:鲁ICP备10209964号

泰山岱庙版权所有 地址:山东省泰安市泰山区东岳大街191号 电话:0538-8261038

您是第 位访客

泰山景区官方售票渠道

泰山景区官方售票渠道

泰山岱庙微信公众号

泰山岱庙微信公众号