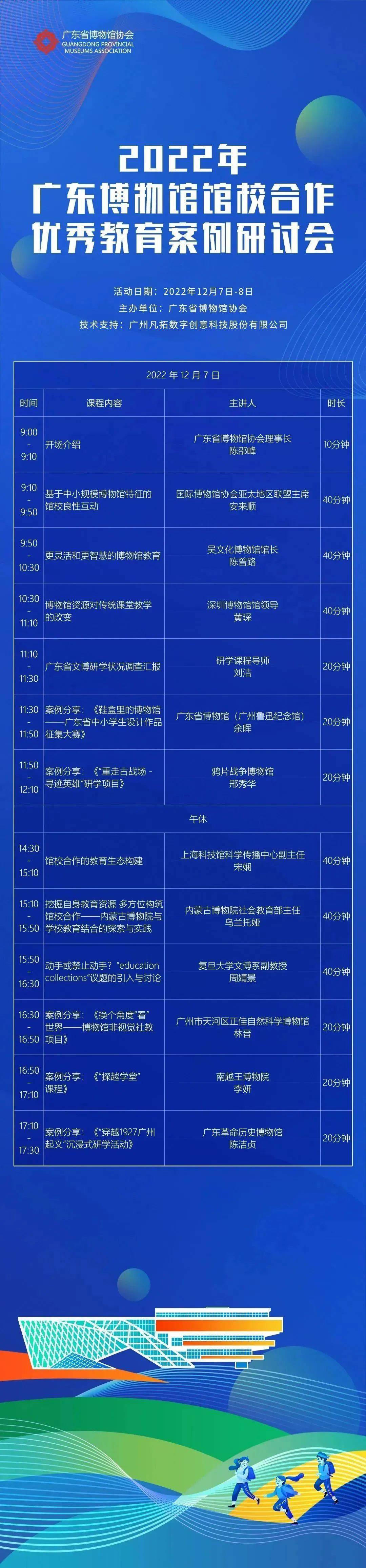

2022年12月7-8日,广东省博物馆协会将在线上举办“2022年广东博物馆馆校合作优秀教育案例研讨会”,为期2天,邀请来自高校、教育和文博系统三个领域的专家及“2022年广东博物馆馆校合作优秀教育项目”获奖单位代表,与来自全省各地博物馆和教育系统的从业人员进行汇报交流,从三方角度出发,共同探讨如何有效推动馆校合作的进一步发展。

参与时间

2022年12月7-8日

每天9:00—17:30网络授课

参与方式

各级文物行政部门、考古院(所)、博物馆,高校、教育和文博系统从业人员等均可报名。

议程安排

12月7日议程安排

▲

12月8日议程安排

▲

主讲人及演讲内容

一、课程题目

基于中小规模博物馆特征的馆校良性互动

主讲人:安来顺,上海大学文化遗产与信息管理学院博士生导师,现任国际博物馆协会亚太地区联盟主席,中国博物馆协会副理事长,国际博物馆协会研究与交流中心主任,《中国博物馆》杂志执行主编,第十三届全国政协委员,享受国务院政府特殊津贴。

课程介绍:中小规模博物馆不但在数量上占据中国博物馆的半壁江山,更是我国博物馆事业在整体上实现高质量发展的压舱石。虽然这些博物馆在个体上存在差异,但在群体上具有共性,基于共性特征的认知,中小博物馆的馆校互动应以社区友好为特色和优势,并协调好二者作为“利益共同体”的关系。

二、课程题目

更灵活和更智慧的博物馆教育

主讲人:陈曾路,吴文化博物馆馆长。2020年苏州市姑苏宣传文化特聘人才,2021年江苏省“双创计划”人才。

课程介绍:如何更为精准、有效和可持续是博物馆教育最大挑战,与学校乃至于各类社会资源和机构的融合发展是重要途径和策略。讲座通过对相关案例的分析,探讨博物馆教育发展的新的任务和方法。

三、课程题目

博物馆资源对传统课堂教学的改变

主讲人:黄琛,深圳博物馆主持工作馆领导,文博研究馆员,国家公共文化服务体系建设专家委员会专家。

课程介绍:通过对博物馆课程案例的深度分析,揭示博物馆资源是如何改变学生学习方式和思维方式的;揭示学生在利用博物馆资源学习时是如何“构筑世界”、“构筑伙伴”和“构筑自身”的;揭示博物馆资源针对传统课堂是如何实现基于文物资源的“价值认知”、依托课堂活动的“价值体验”和指向行动自觉的“价值养成”。

四、课程题目

馆校合作的教育生态构建

主讲人:宋娴,研究员,教育学博士,上海科技馆科学传播中心副主任,复旦大学兼职硕士生导师,全国科普服务标准化技术委员会委员。

课程介绍:“双减”政策落地后,释放出对优质教育资源的巨大需求,而通过馆校合作这一重要形式,能够将我国博物馆多年积累的非正式学习资源输送到学校,形成资源良性交流、社会共同参与的大教育生态。但目前来看,我国的馆校合作许多机制亟待理顺。本报告基于上海科技馆长期在馆校合作领域的研究和实践基础,通过梳理当前我国馆校合作的机制设计,深度分析其中的制度难点,并介绍馆校合作相关的一批最佳实践案例,尝试搭建一套以博物馆为核心平台、联动社会各方资源的教育生态体系,为构建更完整、普惠、面向未来的教育生态提供一种开放的思考框架。

五、课程题目

挖掘自身教育资源 多方位构筑馆校合作

——内蒙古博物院与学校教育结合的

探索与实践

主讲人:乌兰托娅,蒙古族,内蒙古博物院社会教育部主任(正处级),研究馆员。“内蒙古自治区三八红旗手”、“内蒙古自治区三八红旗2009手标兵”、“全国三八红旗手”、“自治区五一劳动奖章”。

课程介绍:博物馆教育是学校教育的有利补充。馆校合作就是博物馆与学校为实现共同教育目的,相互配合而开展的教育教学活动。免费开放以来,国家文物局和教育部联合出台了《关于加强文教结合、完善博物馆与中小学教育结合功能的指导意见》《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》等文件,在政策层面助推馆校合作。2014年——2016年,国家文物局开展了“完善博物馆青少年教育功能试点”工作,内蒙古博物院作为试点单位,充分发掘自身文物资源优势,进行了一系列有益的探索,通过多种途径、多种模式构筑馆校合作基石,开展了《行走中的博物馆》《相约周末》等课程类教育项目和一系列有特色、可推广的校内、校外教育活动,并在不断的实践和总结中,思考馆校合作高质量发展的路径。

六、课程题目

动手或禁止动手?

“education collections”

议题的引入与讨论

主讲人:周婧景,复旦大学文博系副教授、博物馆学教研室主任。上海哲社创新研究基地“博物馆建设与管理创新研究”副主任、上海高校人文社科重点研究基地“中国博物馆事业建设与管理研究基地”副主任。乔治·华盛顿大学访问学者。

课程介绍:随着公众对博物馆教育需求的递增、博物馆功能的日趋多元和体验式学习的潜能发现,实物越来越多被引入教育活动中,并被冠之以教具、参考品等名称。至20、21世纪之交,国际上将它们统一为“education collections”,教育活动藏品在儿童、科学博物馆肇兴到自然历史博物馆登场,尔后在各类馆开枝展叶的发展历程,形成三类特色经验。受国际研究及经验启示,中国的博物馆可从“引入与正名”等几个方面进行理念更新和实践突破。

七、课程题目

区域性馆际合作案例的启示

主讲人:鲍贤清,教育学博士,上海师范大学教育技术学系副教授。中国自然科学博物馆协会继续教育专家库成员,北京师范大学中国儿童博物馆研究中心学术委员,《自然科学博物馆研究》杂志编委。

课程介绍:目前国内已形成了多种馆校合作的方式,但多以一馆对多校的合作方式为主。在中小学、家庭对博物馆教育资源供给需求持续增加的背景下,本研究通过案例研究,认为区域性的馆际合作来提供教育供给的模式值得探索和尝试。特别是一些博物馆集聚的大城市,可以通过馆际合作发挥博物馆教育供给的网络集聚效应。希望通过项目案例,为大家呈现区域性博物馆间开展合作的样态,以期为国内场馆的联动和双减背景下博物馆如何服务于学校和家庭提供借鉴。

八、课程题目

空间视域下场馆教育的重新审视:

概念、结构和价值

主讲人:王乐,华中师范大学和英国斯特拉斯克莱德大学联合培养博士,加拿大英属哥伦比亚大学访问学者。现为陕西师范大学教育学部副教授,硕士生导师。

课程介绍:当前,人们对场馆教育的理解莫衷一是。本体论的不辨导致认识论和价值论的不清。回归场馆的空间实在,重新审视场馆教育的概念、结构和价值,将澄清场馆教育的内涵。场馆是一种空间概念,它既是空间性的存在形态,又是以空间为媒介的“第三空间”。前者确立了空间立场的合理性,后者构建了内涵与价值的分析框架。在结构上,空间将场馆教育拆解为宏观、中观和微观三个层面:第一层空间是终身性的教育形态;第二层空间是实地化的教育生态;第三层空间是具身性的教育姿态。基于空间的立场,场馆教育价值也被赋予全新的意涵,包括延伸空间广度、挖掘空间深度和唤醒空间自觉。

九、课程题目

历史教育应用程序的设计及其教学法:

来自捷克的经验

主讲人:王思怡,浙江大学艺术与考古学院博士,美国乔治·华盛顿大学联合培养博士,现为上海大学文化遗产与信息管理学院讲师,硕士生导师。

课程介绍:历史类题材的博物馆教育活动涉及到材料的研究、观点的传达以及与学校(包括大学)历史课程的衔接,是全民历史教育中的重要工具,而对于历史类题材的博物馆教育活动(尤其是线上教育应用程序)有别于其他题材(如科技)的教育活动,其背后的教学原则和历史教育方法值得思考。因此,本讲座以捷克的“社会主义的实现”教育应用程序为例,深入阐释如何对博物馆、图书馆及档案馆内材料、信息与藏品等的组合来塑造历史思维和基于探索的学习,并解释其背后的教学法和与之相联系的策展工作。

十、课程题目

让博物馆成为学生的乐园——

半坡博物馆馆校合作的实践与思考

主讲人:张希玲,西安半坡博物馆书记、副馆长、研究员,兼任中国博物馆协会西安培训中心常务副主任(主持日常工作)、中国博物馆协会社教专业委员会副主任、陕西省博物馆协会副会长及社教专业委员会主任,西北大学兼职教授、硕士研究生导师。

课程介绍:课程结合馆校合作的时代背景,通过深挖内涵——寻找博物馆与学校教育的对接点、特色化教育课程开发的实践与探索、对馆校结合合作模式的探索三个维度,在促进博物馆青少年教育与学校教育的有效衔接,构建具有示范性、稳定性、延续性和可借鉴性的博物馆青少年教育资源项目库,深化博物馆在青少年教育功能提升的作用等方面为其他博物馆开展馆校合作活动提供更多启示与参考。

十一、课程题目

博物馆综合实践活动课程的开发和实施

主讲人:杨丹丹,首都博物馆党委委员,研究馆员,中国博物馆学会社教专业委员会副主任委员兼秘书长。《读城》项目开发的教育课程被中国博物馆协会评选为十佳博物馆教育案例和优秀课程。

课程介绍:近年来,随着课程改革的深入推进,以及博物馆教育功能的被重视和提升,使作为公共服务机构的博物馆与学校教育有了更深入的结合。2015年,教育部和国家文物局就联合印发了《关于加强文教结合、完善博物馆青少年教育功能的指导意见》,鼓励资源结合,促进学生群体在博物馆域内的长效学习。2017年,在教育部发布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》中,再次明确提出博物馆参观的综合实践活动的方式。在实际工作中,不论是校方,还是在博物馆方,都围绕着博物馆综合实践活动课程的开发和实施进行了合作,使得原有的馆校合作有了更加深入的思考和实践。

十二、课程主题

丝路文化进校园——国家文物局

“博物馆进校园”示范项目案例分享

主讲人:楼航燕,副研究馆员,中国丝绸博物馆社会教育部主任。

课程介绍:课程围绕国家文物局“博物馆进校园”示范项目之“丝路文化进校园”案例,从项目背景、总体思路、工作目标、实施情况、专项成果等方面进行剖析和陈述,探索新时代博物馆教育馆校合作的新模式、新路径。

十三、汇报主题

广东省文博研学状况调查汇报

主讲人:刘洁,Global(橘叶)游学荟创始人,多家博物馆、研学基地、学校的研学课程开发顾问及导师。合作开发的“驿路同游”课程获得广东省教育厅“广东省中小学劳动教育优秀成果”奖。

汇报内容:2022年2月,国家文化和旅游部办公厅、教育部办公厅、国家文物局办公室联合发出《关于利用文化和旅游资源、文物资源提升青少年精神素养的通知》,通过系列指导意见进一步推动文旅、文博资源与青少年教育接轨。通过本次调研及建议实施,以期促进各地文博系统中的自然与文化资源的有效利用,为青少年实践与劳动教育提供丰富的场景教学空间,着眼于青少年核心素养培养,落实立德树人根本任务,构建教育良好生态,促进学生全面发展、健康成长。

十四、“2022年广东省博物馆馆校合作

优秀教育项目推介活动”获奖项目分享

(1)

广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)

《鞋盒里的博物馆——广东省中小学生设计作品征集大赛》

汇报人:余晖

(2)

鸦片战争博物馆

《“重走古战场-寻迹英雄”研学项目》

汇报人:邢秀华

(3)

广州市天河区正佳自然科学博物馆

《换个角度“看”世界——博物馆非视觉社教项目》

汇报人:林晋

(4)

南越王博物院

《“探越学堂”课程》

汇报人:李妍

(5)

广东革命历史博物馆

《“穿越1927广州起义”沉浸式研学活动》

汇报人:陈洁贞

(6)

广东民间工艺博物馆

《传统工艺课程校园推广项目》

汇报人:陈文琛

(7)

东莞市博物馆

《“吉祥四宝带你游古东莞”教育系列片》

汇报人:杨畦

(8)

肇庆市博物馆

《西江党史我来讲》

汇报人:许辉

(9)

黄埔军校旧址纪念馆

《“红色文化进校园 齐心共筑中国梦”高校学生教育实践项目》

汇报人:罗群佳

(10)

孙中山故居纪念馆

《少年孙中山研学之旅》

汇报人:佘凤英

参与方式

腾讯会议扫码入会

文博行业专业人士请扫码报名,通过筛选即可入会,共300个名额。

课程结束后将发放结业证书。该证书可以作为博物馆专业技术人员继续教育的学时证明。(请填写个人姓名、单位、手机与邮箱号码用以接收结业证书。)

视频号直播扫码观看

微博直播扫码观看

本次研讨会为公益性质

参与者可扫码免费观看

来源:广州海事博物馆

声明:图文版权归原作者或机构所有。转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱地址:news@hongbowang.net

Copyright 2010 daimiao.cn. All rights reserver. 备案号:鲁ICP备10209964号

泰山岱庙版权所有 地址:山东省泰安市泰山区东岳大街191号 电话:0538-8261038

您是第 位访客

泰山景区官方售票渠道

泰山景区官方售票渠道

泰山岱庙微信公众号

泰山岱庙微信公众号